2025年9月19日現在、Docker Compose、最新のv2.39.4が出てる。Docker Inc.が開発してるから安心だ。複数のDockerコンテナで構成されるアプリケーションを、単一のdocker-compose.yml YAMLファイルで定義・実行できる。Compose Specificationに従って標準化されており、公式ドキュメントでは詳細な仕様が説明されている。

なんでこんなに神ツールなのか

手動でコンテナ管理とか、今思うと頭おかしかった。WebアプリとPostgreSQLとRedisとNginx、全部別々にdocker runで起動して、ポート番号とか覚えてられないし、IP変わったら全部設定し直しだし。5個のコンテナ立ち上げるのに毎回1時間とかかかってた。

Docker Compose使ったら:

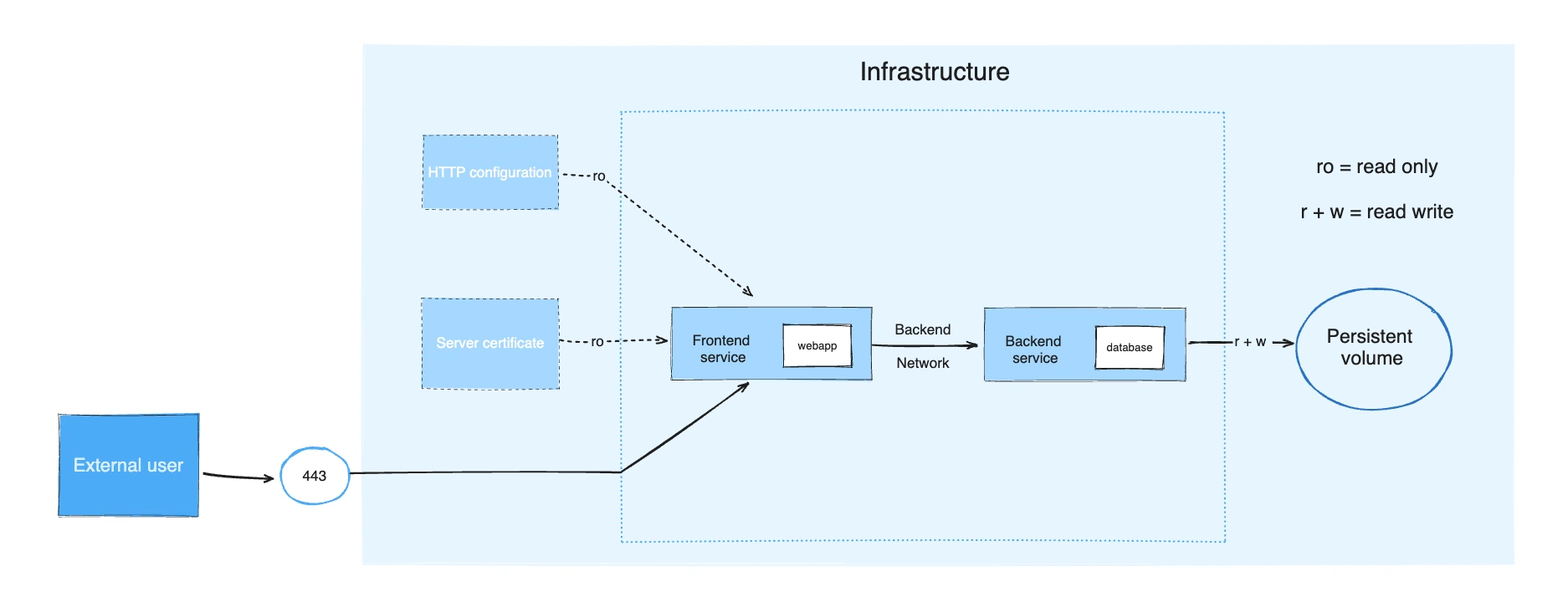

docker-compose up一発で全部起動。終了。- 依存関係?勝手に順番守って起動してくれる

- ネットワーク?コンテナ名で通信できる

- データ?ボリューム設定で永続化

- 設定?

.envファイル一個で終わり

実際の使用例

前の会社でもメルカリでも使ってたし、友達がいるサイバーエージェントでも普通に使ってる。特に開発環境やCI/CDパイプラインで威力を発揮する。GitHub ActionsやGitLab CIでの自動化も簡単だ。

version: '3.8'

services:

web:

build: .

ports:

- \"3000:3000\"

depends_on:

- db

db:

image: postgres:13

environment:

POSTGRES_PASSWORD: password

手動コンテナ管理の地獄

あの頃の俺らは何やってたんだろうな:

- ポート番号競合で

EADDRINUSE、毎回lsof -ti:8080 | xargs kill - コンテナ間通信?IPアドレス手動で調べて書き換えて

- 新人「環境構築できません」→俺「また?」の無限ループ

- 本番「DBに接続できません」→あ、ポート番号typoしてた

docker run5回叩いてる間に他のコンテナ死んでる

Docker Composeならこの地獄が終わる。YAMLに書いてdocker-compose up。それだけ。

俺の黒歴史: 昔、5個のサービスを手動で起動してた。毎朝30分かけてdocker runコマンドを5回叩いて、ポート番号間違えて、DB接続URLタイポして、結局動かなくて1時間無駄にしてた。Docker Compose導入したら1コマンドで全部起動。あの苦労は何だったのか。

結論: 5個のサービスを手動で管理してたあの日々がウソみたいだ。今はYAMLファイル一個でWebアプリもDBもRedisもNginxも全部面倒見てくれる。

パフォーマンスとスケール

Docker ComposeはGoで書かれてて、起動がクソ速い。昔のPython版は重くて使い物にならなかった。

Kubernetesとかいう化け物と比較されがちだけど、正直99%の会社にK8sはオーバーキル。「将来Netflixレベルのスケールが」とか言ってK8s導入したプロジェクト、大体そのスケールに到達する前にチーム全員疲弊して転職してる。前の会社でも「k8s勉強会」とかやってたけど、結局Docker Composeで十分だった。

Docker Desktopでは、macOSやWindows上でもLinuxコンテナを動かせるので、日本のMacユーザーが多い開発現場でも問題なく使える。

なんで今さら学ぶ必要あるのか

コンテナは逃げられない。AWS ECS、Azure AKS、GCP GKE、どこもコンテナ前提。「俺はVMで十分」とか言ってたら、転職の時にポートフォリオ見せられない。

Docker Composeできれば、次にKubernetes触っても「あーこれComposeの複雑版ね」で理解できる。実際、Compose BridgeでComposeからK8sマニフェスト生成できるし。

要は、Docker Compose = コンテナ管理の基礎。これ分からずにK8s行くとか、ひらがな読めずに小説読むようなもん。